一社)Naturalで行う、「こども」たちの支援とは

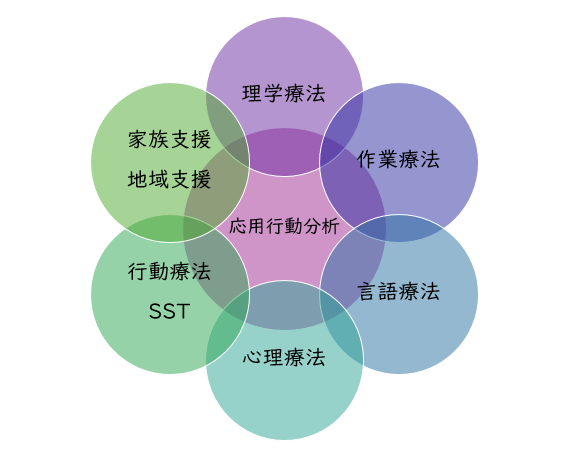

基本軸は応用行動分析を用いて問題行動を減らし良い行動を増やすようにしています。その他、個々に合わせた専門的支援は「理学療法士」「言語聴覚士」「作業療法士」「心理師」「ABAセラピスト」が専門の専門的支援プログラム立案し実践します。

総合的な支援プログラム

各事業の支援プログラムです。こども発達支援所はる 児童発達支援センター 放課後等デイサービス 居宅訪問型児童発達支援

はるstep 児童発達支援 放課後等デイサービス

はるgrow 放課後等デイサービス

はるleap 放課後等デイサービス

理学療法

健康

将来的な健康問題を予防するために様々な支援を行います。まず、成長や発達の状況を評価し、問題があれば早期に適切な介入を行います。筋力不足、柔軟性の低下がある場合は、姿勢や体の使い方を改善するための指導を行い、子どもが日常生活を快適に送れるようサポートします。けがや障害を予防するためのアプローチも行い、安全に成長できる環境を整えることを目指します。

運動

こどもの運動能力を引き出し、発展させるための支援を行います。まず、子どもの発達段階や運動能力に応じた運動プログラムを作成し、安全で楽しく取り組める環境を提供します。さらに、バランス感覚や協調性、筋力、柔軟性を向上させるためのトレーニングを行い、基礎的な運動能力を高めます。運動不足や偏った生活習慣が原因で起こる肥満や生活習慣病の予防にも力を入れ、健康的な生活を送るためのアドバイスや指導を提供します。

言語療法

言語コミュニケーション

言語コミュニケーション能力の評価を行います。発話の遅れや理解力の問題がないか、発音や語彙の発展、文法の習得などを確認し、適切な治療計画を立てます。そして、暦年齢相当のコミュニケーション能力が身に着くように支援を行います。発達の特性に伴い大きく言語機能に低下がある場合は、マカトン、PECS、VOCAなど、AAC(拡大・代替コミュニケーション)を提案し獲得を促します。

学習

「知能」に関わる、「言語理解力」「記憶力」「注意力や集中力」「音韻認識」「構成能力」「視覚認知」等の検査を行い、個人の能力に応じた学習機能の獲得を促します。合理的配慮が必要な場合は、どのような配慮が必要かを教育機関と相談を行いながら支援プログラムを立案し実行します。

作業療法

生活

子どもが日常生活の活動(食事、着替え、遊び、学習など)を自立して行えるようにサポートします。具体的には、運動機能や認知機能、社会性の向上を図り、感覚統合や手先の器用さを育むことで、生活全般における自立を促進します。

感覚

感覚情報(視覚、聴覚、触覚、運動感覚など)の処理や統合に問題がある子どもに対し、適切に反応できるようサポートすることです。これにより、日常生活や学習、社会的な活動での適応力を高め、過敏や鈍感な反応を改善します。

心理療法

認知・対人関係

個人の思考パターンや対人関係の問題を改善することを目的としています。認知支援では、非合理的な思考を見つけ出し、それを現実的で適応的な考え方に修正します。対人関係支援では、コミュニケーションスキルや感情の調整方法を向上させ、他者との関係性を改善します。これにより、心理的なストレスの軽減や人間関係の質の向上が図られます。両親や兄弟姉妹へアプローチが必要な場合には、本人以外に支援を拡大し行います。

社会性

個人が社会的な場面で適切に行動できるようにサポートすることです。具体的には、社会的スキルの向上、他者との関係構築、感情調整の方法を学び、社会的な適応力を高めることを目的としています。これにより、対人関係や集団での活動での自信や円滑なコミュニケーションが促進されます。

行動療法

行動

問題行動を減らし、望ましい行動が増えるように、積極的行動支援を行います。安心・安全の環境を提供しながら、強化手続き(褒め、ご褒美)を用いて行動を変える事で、専門的な支援を受ける姿勢を整えて行きます。また、行動療法を用いた、ポーテージプログラム、PECS、ペアレント・トレーニング、PCIT等を取り入れながら助言・指導を行います。さらに、当事業所だけでなく、望ましい行動が、家庭や学校、学童でも般化するように、トークンエコノミーを用いて支援を行います。

ソーシャルスキルトレーニング

SST

保育園や学校などで必要なコミュニケーションや対人関係のスキルを身につけるための訓練です。具体的には、挨拶や会話の仕方、表情や感情の読み取り、集団でのルールの理解や適応などを練習します。ロールプレイや具体的な場面を想定した練習(教示、モデリング、リハーサル、フィードバック、般化)を行い、社会生活に適応できるようにトレーニングを行います。

※ 早期支援の重要性について

①発達の可能性を最大化

幼少期は脳の可塑性が高く、適切な支援を行うことで、言語、社会性、運動などの能力を大きく伸ばせる可能性があります。

②二次的問題の予防

発達障害に適応できないままでいると、自己肯定感の低下、不安や抑うつ、行動問題などの二次障害が生じるリスクが高まります。破壊行為、暴力行為、授業妨害をするこども達の多くは、幼児期の早期支援がなされていないケースが非常に多いです。

③家族や周囲の負担軽減

早期に子どもの特性を理解し、適切な支援方法を学ぶことで、家族や保育・教育現場での対応がスムーズになり、ストレスを軽減することができます。

④社会的適応力の向上

早い段階で社会的スキルや問題解決能力を学ぶことで、将来の学校生活や社会生活への適応が容易になります。